부석사(浮石寺)

경상북도 영주시 부석사로 345(북지리)부석사

2018.6.30일 바레인 마나마에서 열린 제42차 세계유산 위원회에서 “산사(山寺)” 한국의 산지승원이 유네스코 새계유산에 안동 봉정사. 양산 통도사. 영주 부석사. 보은 법주사. 공주 마곡사. 순천 선암사. 해남 대흥사 7곳의 사찰이 대한민국 13번째 세계문화유산에 등재됬다.

대한불교 조계종 제16교구 본사인 고운사(孤雲寺)의 말사이다. 삼국사기. 삼국유사에의하면 의상대사가 신라 문무왕의 뜻을 받들어 676년(신라문무왕 16년)에 창건하고 화엄종을 널리 전했다고 한다. 고려시대에는 절의 이름을 선달사(善達寺) 또는 흥교사(興敎寺)라 불렀는데 선달이란 선돌의 음역으로 부석의 향음(鄕音)으로 보기도 한다. 의상을 부석존자(浮石尊者)라 하고 그가 창시한 화엄종을 부석종(浮石宗)이라 하는 것은 이 절의 명칭에서 유래된 것이다. 의상 이후 혜철(惠哲)을 비롯하여 신라 무열왕의 8대손인 무염(無染)과 징효(澄曉)등 많은 고승들이 배출되었다. 만년에 이곳에 머문 원융(圓融)은 대장경을 인쇄했는데 지금 부석사에 전하고 있는 화엄경판은 이때 만들어진 것으로 추측되고 있다.

1372년(공민왕 21)에는 원응(圓應)국사가 이 절의 주지로 있으면서 가람을 크게 중창했다._출처 브리태니커

부석사 당간지주(浮石寺 幢竿支柱)

보물 제255호

이 당간지주는 부석사 창건 당시 세워진 신라시대의 석조 유물이다. 절에 법회나 기도 등의 행사가 있을 때 절의 입구에는 당(幢)이라는 깃발을 달아두는데, 이 깃발을 달아두는 깃대를 당간(幢竿)이라 하며, 당간을 양쪽에서 지탱해 주는 두 돌기둥을 당간지주라 한다. 이 기둥의 높이는 428cm이며, 마주보는 안쪽 측면과 바깥쪽 측면에는 아무른 장식이 없고, 앞면과 뒷면에는 3줄의 세로줄이 새겨져 있다. 당간지주 윗부분 안쪽에는 깃대를 단단하게 고정시키기 위한 네모 모양의 홈이 파여있다. 기둥사이에 놓인 정사각형의 받침돌 위에는 연꽃을 조각하고 중앙에는 직경 30cm의 구멍을 뚫어 당간 밑면을 받칠수 있게 하였다. 대체로 가늘고 길면서도 안정감을 주며, 꾸밈을 두지 않아 소박한 느낌을 주는 지주이다. 간결하고 단아한 각 부분 무늬 조각기법으로 보아 통일신라시대 9세기 전후의 작품으로 추정된다._출처:부석사

부석사 삼층석탑(浮石寺 三層石塔)

경상북도 유형문화재 제130호

이 탑은 부석사에서 약 200m 떨어져 있는 옛 절터에 남아 있던 두탑으로 1966년 이곳 부석사로 옮겨 세웠다. 탑을 옮길 때 세워놓은 비석에 의하면 서쪽의 탑은 ‘익산 왕궁리 오층석탑’(국보 제289호)에서 나누어 온 사리를 모시고 있다고 한다. 높이는 동탑이 360cm, 서탑은 377cm이며, 2층 기단(基壇) 위에 3층 탑신(塔身)을 올린 것으로 두탑의 양식이 같다.

기단과 탑신부의 몸돌에는 기둥을 본떠 새겼는데, 기단의 각면의 모서리와 가운데에 조각을 두었고, 몸돌은 모서리에만 두었다. 몸돌을 덮고 있는 각층의 지붕돌은 밑면에 4단씩의 받침을 두었으며, 처마는 수평을 이루다 양끝에서 살짝 치솟아 경쾌한 느낌을 준다. 맨 위 상륜부(相輪部)는 없어졌는데, 지금 놓여 있는 것은 뒤에 보충한 것이다. 전체적으로 짜임새가 있고 정제된 모습으로 통일신라 후기 양식을 잘 보여주고 있다._출처: 부석사.

범종각(梵鍾閣)

1980년의 보수 정화공사 이후에 신축한 건물로 정면 3칸, 측면 2칸 규모의 익공계 맞배집으로 기둥만 세워 개방하였는데 기둥 사이에는 홍살로 막았다. 막돌로 만든 기단 위에 초석을 놓고 모서리는 원형 주좌를 가진 방형 초석을 사용하여 특이하다._출처 부석사

부석사 안양루(浮石寺 安養樓)

안양루는 무량수전 앞마당에 끝에 있는 누각이다. 정면 3칸, 측면 2칸 규모의 팔작지붕 건물로 무량수전과 함께 이 영역의 중심을 이루고 있다. 이 건물에는 위쪽과 아래쪽에 달린 편액이 서로 다르다. 난간 아랫부분에 걸린 편액은 ‘안양문’이라 되어 있고 위층 마당쪽에는 ‘안양루’라고 씌어 있다. 하나의 건물에 누각과 문이라는 2중 기능을 부여한 것이다. ‘안양’은 극락이므로 안양문은 극락세계에 이르는 입구를 상징한다. 따라서 극락세계로 들어가는 문을 지나면 바로 극락인 무량수전이 위치한 구조로 되어있는 것이다.

부석사 석등(浮石寺 石燈)

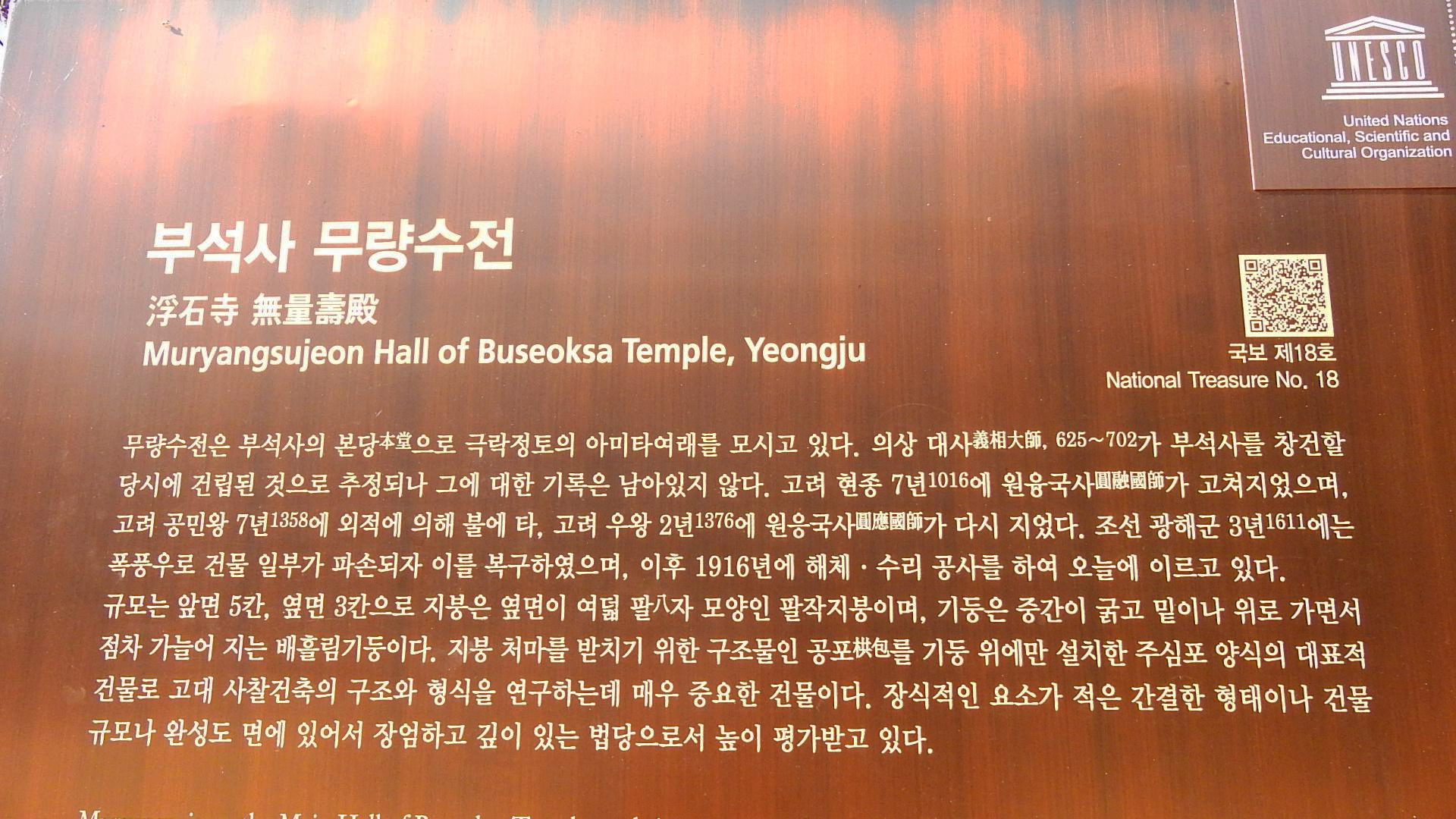

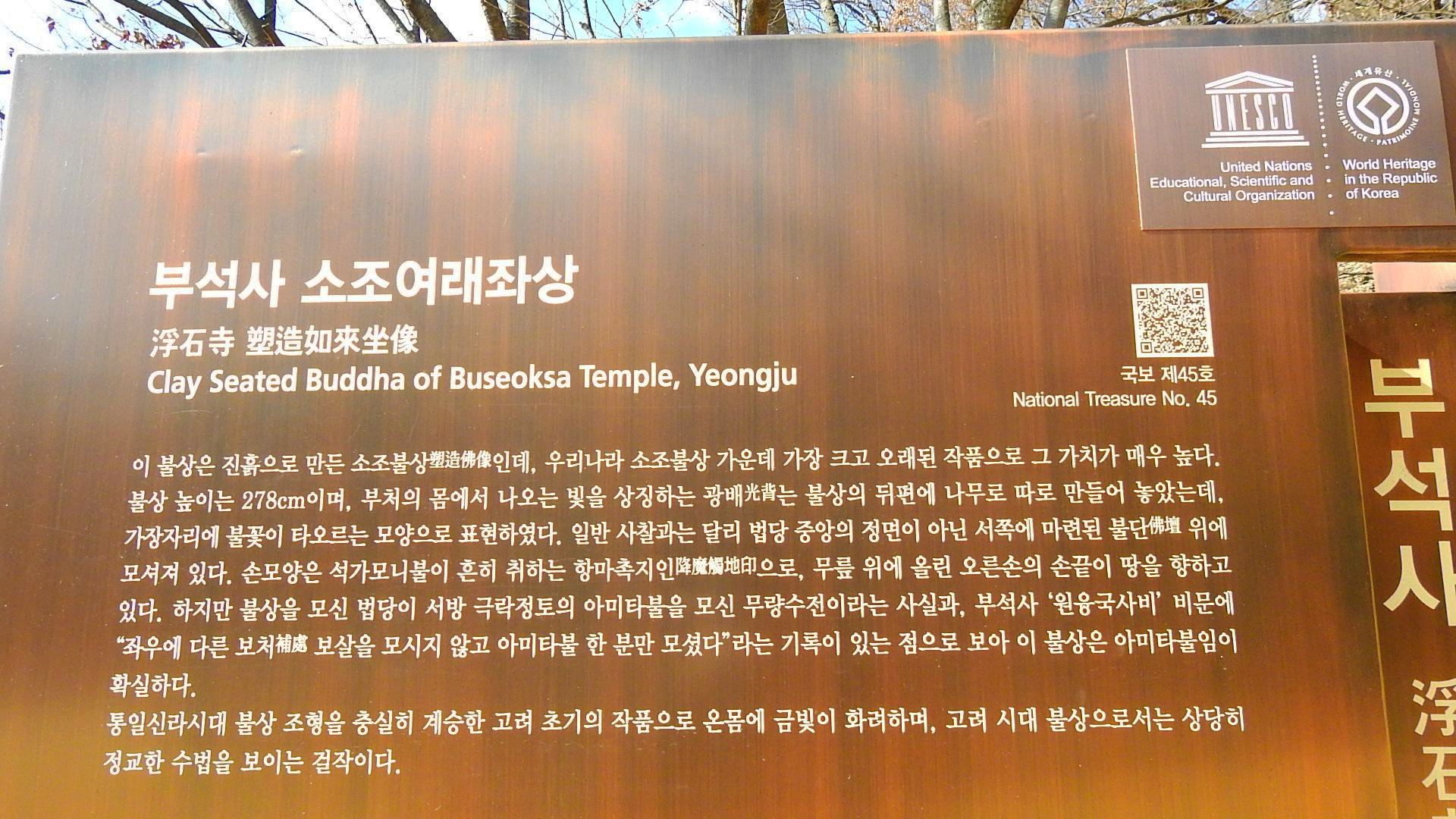

국보 제17호

높이 2.97m의 신라시대의 전형적인 팔각 석등은 안양루 계단을 올라가면 제일 먼저 바라다 보이는 위치에 있다. 또 한 석등 앞에는 석등의 부속물인 방향의 배례석(拜禮石)이 현존한다. 불을 밝혀두는 화사석(火舍石)의 네 면에 창(窓)이 있고 다른면에는 보살입상이 있다 이 석등은 전반적으로 장식성이 약화된 간결한 모습이나 상하 비례가 조화를 이루고 있는 점을 보아 통일신라시대의 전형적인 8각 석등임을 알 수 있다.

image 출처 : 문화재청

부석사 삼층석탑(浮石寺 三層石塔)

보물 제249호

부석사 무량수전 동쪽 약간 높은 지대에 위치한 높이 5.26m, 기단폭이 3.56m의 3층석탑은 2층 기단(基壇)위에 3층의 탑신(塔身)을 세운 전형적인 신라시대 석탑이다. 지대석과 하층 기단의 중석은 하나의 돌로 이루어 졌는데 모두 8매석으로 짜였고 중석 각 면에는 2개씩의 우주와 탱주가 새겨져 있다. 상층기단의 중석은 각 면이 1매의 판석으로 짜였고 각 면에는 위에서 2단 탑신 받침이 있다. 그 위로 탑신부가 올려져 있고 옥신석과 옥개석은 각각 1매석으로 구성되었다. 각 층의 탑신에는 각기 우주만 있을뿐 조각을 새기지 않았다. 옥개석의 받침은 각층 5단이고 낙수면의 네 모서리는 약간 반전 되었다. 3층 옥개석의 일부가 파손되었고 그 위의 상륜부엔 현재 노반과 넓적한 복발만이 남아있다._출처:부석사

부석사 조사당(浮石寺 祖師堂)

국보 제19호

1916년 수리공사때 발견된 묵서명에 따르면 1377년(우왕3)에 창건 되었다고 하며,“조사당중창기”에는 1490년(성종21)에 중건했다고 기록되어 있다.

건물 안에는 이 절의 창건자인 의상대사의 진영이 봉안되어 있으며 원래 입구와 좌우 벽면에 그려졌던 범천과 제석천, 사천왕 등 고려시대 벽화는 최근에 지은 보호각에 따로 보관되어 있다. 이 건물은 기둥의 배흘림이 약화된 점, 첨차의 끝부분이 직선화된 점, 대들보를 가늘고 길게 깎은 기법 등으로 보아 무량수전에 비하여 다소 시대가 내려가는 양식의 특징을 보여준다.출처: 다음백과

단하각(丹霞閣)

응진전 뒤쪽에 정면 1칸 측면 1칸의 남도리 맞배집으로 최근세에 지은 건물로 내부에는 손에 쥐를 들고 있는 작은 나한상을 모시고 있다.

응진전(應眞殿)

자인당과 함께 거의 일렬로 남향하여 일곽을 이루며 배치되어 있다. 정면 3칸 측면 2칸의 익공계 맞배지붕 전각으로 현재는 내부에 석고로 만든 석가삼존불과 십육나한상이 안치 되어있다.

자인당(慈忍堂)

자인당은 선방의 용도로 사용되던 건물이다. 부석사에서 동쪽으로 약 1.5킬로미터 떨어진 폐사지에서 옮겨 온 석불을 이곳에 이안하고 당호를 '자인당'이라고 고쳤다. 이는 부처님을 자인(慈忍)대사라고 하는데서 따온 것이라 한다.

자인당은 정면 3칸, 측면 2칸의 맞배집이다. 공포가 건물 규모에 비하여 너무 크고 측벽에 여러 가지 형태의 옛 부재가 섞여 있는 것으로 보아 19세기 후반경에 해체 부재를 재사용하여 지은 것으로 추정된다. 현재 실내에는 석조 삼존여래 좌상을 모셨는데 가운데는 석가여래이고 좌우는 비로자나불(보물 제220호)이다.

자인당 석조 비로자나불 좌상 2구

보물 제220호

이 2구의 불상은 처음부터 부석사에 있던 것이 아니라 부석사 동쪽의 폐사지에서 옮겨온 것이다. 양손이 깨어졌고 얼굴과 대좌 일부가 파손 되었으나 광배와 대좌를 모두 갖추고 있다. 자인당의 두 비로자나불 좌상들은 세부 조각만 약간 다를 뿐 형태와 조각 양식이 거의 동일하여 같은 조각가의 작품으로 생각된다. 양감이 없는 경직된 신체와 형식화한 옷주름을 지닌 불상이나 다양한 무늬로 화려하게 장식된 광배와 대좌는 모두 9세기 후기 불상의 전형적인 특징 들이다._출처:부석사

자인당 석불 좌상

자인당 2구의 비로자나불상과 함께 봉안된어 있는 이 불상 역시 부석사 동쪽의 절터에서 옮겨 온 것이다. 여러 형식들이 9세기 신라 하대 불상들의 양식을 따르고 있다.

부석사 선묘각(浮石寺 善妙閣)

선묘각은 무량수전 북서쪽 모서리에 위치하고 있는데, 의상조사의 창건설화와 관련된 인물인 선묘를 모신 건물이다. 정면과 측면이 각각 1칸 규모의 맞배집이다. 내부에는 1975년에 그린 선묘의 영정이 걸려있다._출처:부석사

부석사 삼성각(浮石寺 三聖閣)

칠성, 독성, 산신 세 분을 한 곳에 모신 전각으로 무량수전 서쪽 석축 아래에 위치하고 있다. 삼성각은 우리나라 재래의 수(壽), 복(福), 재(財)의 삼신 신앙과 밀접한 관계가 있다고 한다.

정면 3칸 측면 2칸 규모로 지붕은 팔작 형식의 건물이다. 원래 축화전(祝花殿)이라 불렀는데 영조때 대비의 원당으로 지은 건물이라 한다. 1979년의 부수때까지는 원각전(圓角殿)이라 하였고 당시에는 목조 아미타여래 좌상을 모셨다.

현재 내부에는 불단 중앙에 미륵 반가사유상을 봉안했고 후벽에는 칠성탱화를 모셨다. 왼쪽 칸에는 산신도를 오른쪽 칸에는 독성을 모시고 독성탱화를 걸었다._출처: 부석사

'사찰 ' 카테고리의 다른 글

| 하동 쌍계사 (0) | 2019.04.03 |

|---|---|

| 청송 대진사 및 주왕암 (0) | 2018.12.22 |

| 구례 화엄사 (0) | 2018.11.19 |

| 청도 운문사 (0) | 2018.11.05 |

| 남해 천년 고찰 용문사 (0) | 2018.10.27 |