영축총림 통도사(靈鷲叢林 通度寺)

신라 제27대 선덕여왕(善德女王) 15년(646)에 자장율사(慈藏律師)가 창건한 통도사는 우리나라 삼보사찰(三寶寺刹)중 으뜸인 불보사찰(佛寶寺刹)로서 석가모니의 진신사리(眞身舍利)와 금란가사(金襴袈裟)를 모시고 있다. 자장율사가 중국당나라에서 유학을 마치고 귀국하면서 전신사리와 금란가사를 모셔온 것이며, 부처님의 진신사리를 금강계단에 모셔짐으로써 대웅전(大雄殿)에는 부처님을 형상화한 불상을 모시지 않고 있다.

통도사가 위치한 영축산(靈鷲山)은 원래 석가모니 생존 당시 인도 마가다국의 왕사성 동쪽에 있던 산이름으로서 통도사라는 절 이름은 “이산의 모습이 인도의 영축산과 통한다(此山之形 通印度 靈鷲山形)“는 의미와 부처님의 사리를 모신 금강계단에서 수계(受戒)를 받아야(爲僧者通而度之) 정통성이 인정된다는 것에서 유래 되었다. 통도사는 창건 이후 전국 16개 수사찰(首寺刹)중 경상남도를 대표하는 사찰로 그 법등(法燈)이 이어져 왔다.

현재는 대한불교 조계종(曹溪宗) 제15교구 본사(本寺)이며 자장율사의 계율정신을 계승하는 한국불교의 정신적기반이 되고 있다. 통도사는 현제 국보1건, 지방유형문화재 46건을 포함하여 약 3만여 점의 문화재가 소장되어 있는 우리나라 불교문화재의 보고(寶庫)이다. 특히 통도사 성보박물관은 통도사에서 전래되어 온 약 600여 점에 달하는 불화(佛畵)를 중심으로 전시하는 국내유일의 불교회화 전문 박물관으로 평가 받고 있다.

일주문(一柱門)

고려 충렬왕 31년(1305)에 창건한 것으로 영축산 통도사(靈鷲山 通度寺)라는 글씨는 대원군 친필이며, 기둥 좌우에 국지대찰불지종가(國之大刹佛之宗家)는 해강 김규진 글씨다.

천왕문(天王門)

경남유형문화제 제250호

천왕문은 통도사 하로전(下爐殿)영역의 경계에 위치한다. 1337년(고려 충숙왕6)에 취암대사(翠岩大師)가 건립했다고 전한다. “영산전천왕문양중창겸단확기문(靈山殿天王門兩重創兼丹臒記文)”을 통해 지금의 건물은 영산전이 고쳐 지어진 1714년을 즈음한 시기에 지어진 것으로 보인다.

내부에는 거대한 목조 사천왕상(四天王像)을 배치하였다. 불법(佛法)과 가람(伽藍)을 수호하는 사천왕상은 동서남북을 관장하는 불교의 수호신으로 손에 각기 다른 지물(持物)을 들고 있다. 지물은 경전에 따라 일정하지 않으며, 신라이래의 조각이나 불화에서 여러 형태로 나타난다.-출처 :통도사

범종각(梵鐘閣)

범종각은 2층 누각(樓閣)형태의 건물이다. 건물의 초장은 숙종 12년(1688)에 수오대사(守梧大師)에 의해 이루어 젔으나, 현재의 범종각은 이후 여러차례 중수된 것으로 보고있다. 내부 상하층에는 범종(梵鐘), 법고(法鼓), 목어(木魚), 운판(雲版)등 사물을 비치하였다. 불전사물은 조석 예불(禮佛)의식에 사용되는 불구로 모두 소리를 내는 도구이다. 범종을 치는 것은 지옥중생을 위하여, 법고는 축생의 무리를 위하여, 목어는 수중(水中)의 중생을 위하여 그리고 운판은 허공의 날짐승을 위하여 사용된다.

극락보전(極樂寶殿)

경남유형문화재 제194호

극락보전은 극락세계에 머물며 중생을 위해 자비를 베푸는 아미타불을 주불로 모신 전각이다. 이 건물은 공민왕 18년(1369)에 성곡대사(星谷大師)가 창건하였고 순조 1년(1801)에 지홍(智鴻)스님 고쳐 지은 후 20세기 초에 다시 수리하여 현재에 이르고 있다. 이 건물은 일반적인 건물과 달리 측면의 어칸(御間)에 출입문을 두는 점이 특정적이다. 건물의 뒤쪽 외벽에는 험한 바다를 건너 극락세계로 향하는 반야용선도(般若龍船圖)가 그려져 있어 극락전의 건축세계를 잘 보여준다. 출처 :통도사.

삼층석탑(三層石塔)

보물 제1471호

이 석탑은 큰 받침돌 위에 2층의 기단을 세우고 그위에 3층의 탑신을 올린 통일 신라 후기의 삼층 석탑이다. 1987년 해체 수리 당시 원래의 위치에서 동북쪽으로 약 1.5m 정도 옮겨져 극락전과 약사전의 중심축에 맞추어 복원 하였다. 당시 상층기단 안쪽에서는 조선시대 백자가 발견 되었고 하층기단의 다진 흙속에서는 소형의 금동불상 2구와 청동 숟가락등이 발견 되었는데 현재 통도사 성보 박물관에 보관되어 있다. 탑앞에 있던 배례석(拜禮石:1085년 조성)과 함께 통일신라 후기의 석조문화재 연구에 귀중한 자료이다.

약사전(藥師殿)

경남유형문화재 제197호

약사전은 중생의 질병을 고치고 목숨을 연장시키는 약사여래를 모신 법당이다. 1369년(공민왕 18)에 성곡대사(星谷大師)가 처음 지은 것으로 전한다. 지금의 건물은 18세기 초 영산전을 중창할 때 함께 고쳐 지은 후 20세기 초에 다시 수리한 것으로 보인다.

건물 내부에는 독존으로 석조약사여래불을 봉안 하였으며, 현재 성보박물관으로 옮겨진 “약사여래도”는 1775년(영조 51)에 그려진 것으로 약사여래불과 함께 일광(日光) 월광(月光)보살을 비롯한 약사십이신장상 등을 함께 그렸다.

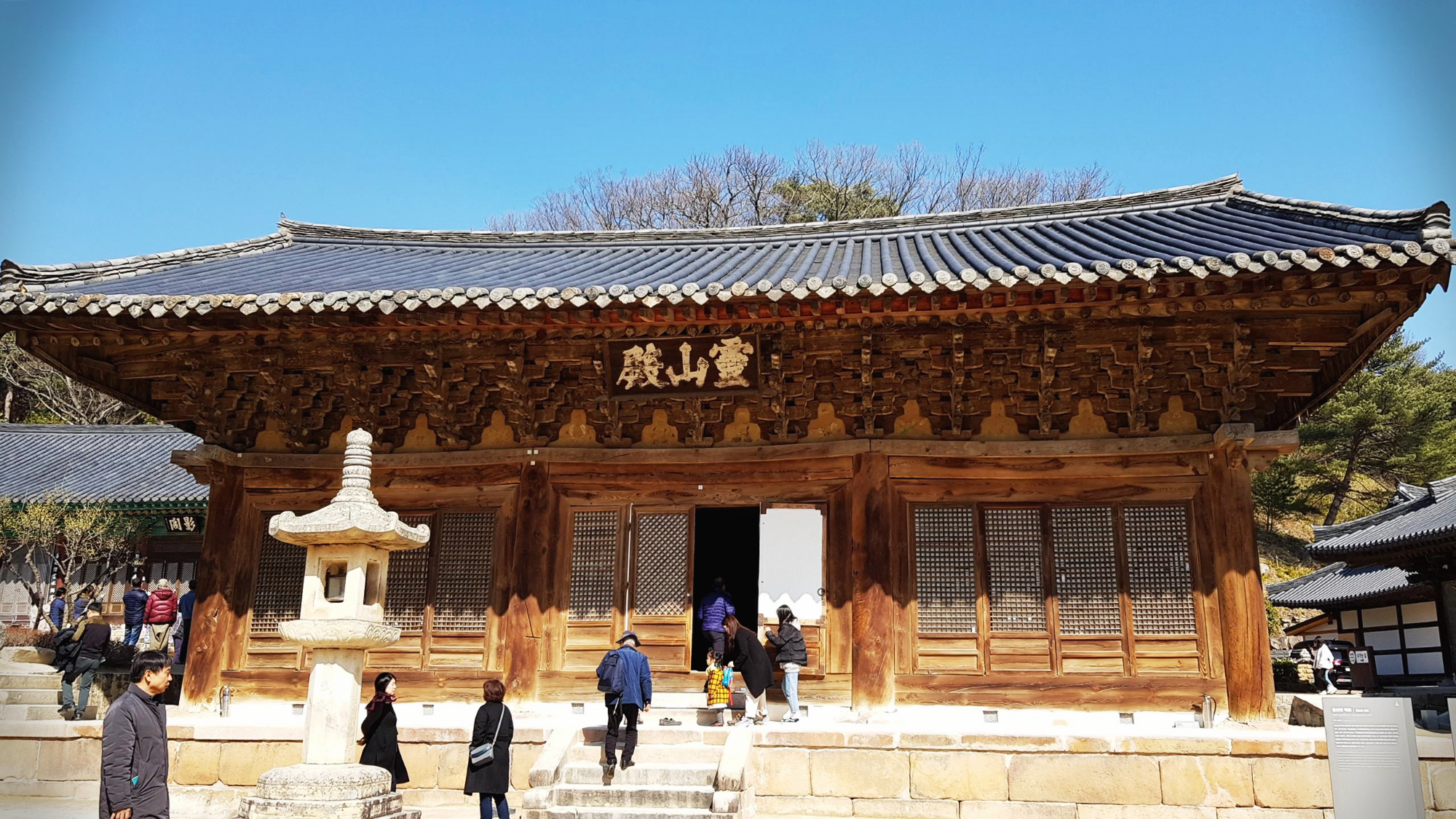

영산전(靈山殿)

보물 제1826호

영산전은 하로전(下爐殿)의 중심 전각으로 고려 초 이전에 처음 지은 후 1704년(숙종 30)에 송곡대사(松谷大師)가 중창한 것으로 전한다. 1716년 “영산전천왕문양중창겸단확기문(靈山殿天王門兩重創兼丹臒記文)에 따르면 1713년(숙종39)봄에 발생한 화재로 영산전과 천왕문이 불에타서 1714년 청인(淸印), 정안(正眼), 낭일(朗日), 치원(致源)등 대선사의 노력으로 건물을 다시 지었다고 한다. 그후 총안(聰眼)스님이 1715년에 단청을 올려 1716년에 모든 공사를 마쳤다. 내부에는 보물 제1711호로 지정된 영산전 벽화를 비롯하여 천장과 대들보 등에 뛰어난 단청이 장엄되어 있다.

불이문(不二門)

경남유형문화재 제252호

불이문은 대웅전으로 들어가는 경내 마지막 문으로 일명 해탈문(解脫門)이라 고도 한다. 산문과 일주문, 천왕문을 거쳐 들어오는 마지막 문으로 이 문을 통해 실질적인 가람의 중심영역으로 진입하게 된다.

1305년(충열왕 31)에 처음 지어진 것으로 전해진다. 지금의 건물은 언제 중수되었는지 확실하지 않으나 건축수법으로 보아 18세기 이후 중창된 것으로 보인다. 불이(不二)는 불법(佛法)의 세계는 둘이 아닌 경지로 생사(生死) 및 만남과 이별과 같은 상대적인 모든것들이 둘이 아닌 하나이고 궁극적으로 부처님과 중생이 다르지 않음을 상징한다. 불이문의 현판 글씨는 중국 송(宋)의 미불(米芾)이 쓴 글씨로 유명하다.

봉발탑(奉鉢塔)

보물 제471호

석가모니의 옷과 그릇을 받들어 둔 곳이라하여 일명 의발탑(衣鉢塔)이라한다. 의발은 스승이 제자에게 불법을 전하는 상징물로 미륵보살이 석가여래의 의발을 전해 받아 성불(成佛)하여 불법을 전하는 의미을 담고 있다. 용발탑이 용화전 앞에 세워진 것은 미륵불이 석가여래을 이어 중생을 제도할 미래불임을 상징하는 것이다. 전체적인 구조는 하대석과 간석, 상대석과 그 위의 뚜껑있는 밥그릇 형상의 구조물로 이루어져 있다.

용화전(龍華殿)

경남유형문화재 제204호

용화전은 통도사약지(通道寺略誌)에 따르면 공민왕 18년(1369)에 창건 되었다고 한다. 지금의 건물은 영조1년(1725)에 청성대사(淸性大師)가 고쳐 지은 후 고종 3년(1899)에 수리한 것이다. 내부에는 석조미륵불상이 모셔져 있는데 미륵불은 석가모니 부처님으로부터 미래에 부처님이 될것이라는 수기를 받은 부처님이다. 이는 스승이 제자에게 불법을 전하는 의미에서 상징물인 건물앞에 세워진 봉발탑과 조화를 이루고 있다. 용화전 내부의 측벽에는 7세기 당나라의 승려였던 헌장법사의 서유기 내용이 벽화로 그려져 있어 주목이 되는데 이는 현존하는 유일한 사례이다.

석등(石燈)

경남유형문화재 제70호

석등은 등불을 밝히는 석조물이다. 불교에서 등불을 밝히는 것은 공양 중에서도 으뜸이 되기 때문에 오래전부터 제작 되었을 것으로 짐작된다. 이 석등은 네모난 받침돌 위에 팔각의 하대석을 올렸다. 그 위에 팔각의 기둥을 두었는데 중앙에는 3줄의 띠 매듭으로 장식하고 있다. 윗 받침돌에는 연꽃무늬를 장식하였고, 등불을 밝혀두는 화사석(火舍石)의 각 면에는 네모난 창을 크게 뚫어 불빛이 나오도록 하였다. 지봉돌에는 귀퉁이마다 꽃장식을 달고 꼭대기에는 보주(寶珠)를 놓아 머리 장식을 하고 있다. 전체적으로 통일신라 시대 양식을 따르고 있으나, 부등형의 팔각인 점, 화사석이 세로로 긴 사각형인 점으로 보아 고려시대에 만든 것으로 짐작된다.

세존비각(世尊碑閣)

경남유형문화재 제544호

적멸보궁 내력을 소개한 비석이 세워져 있다

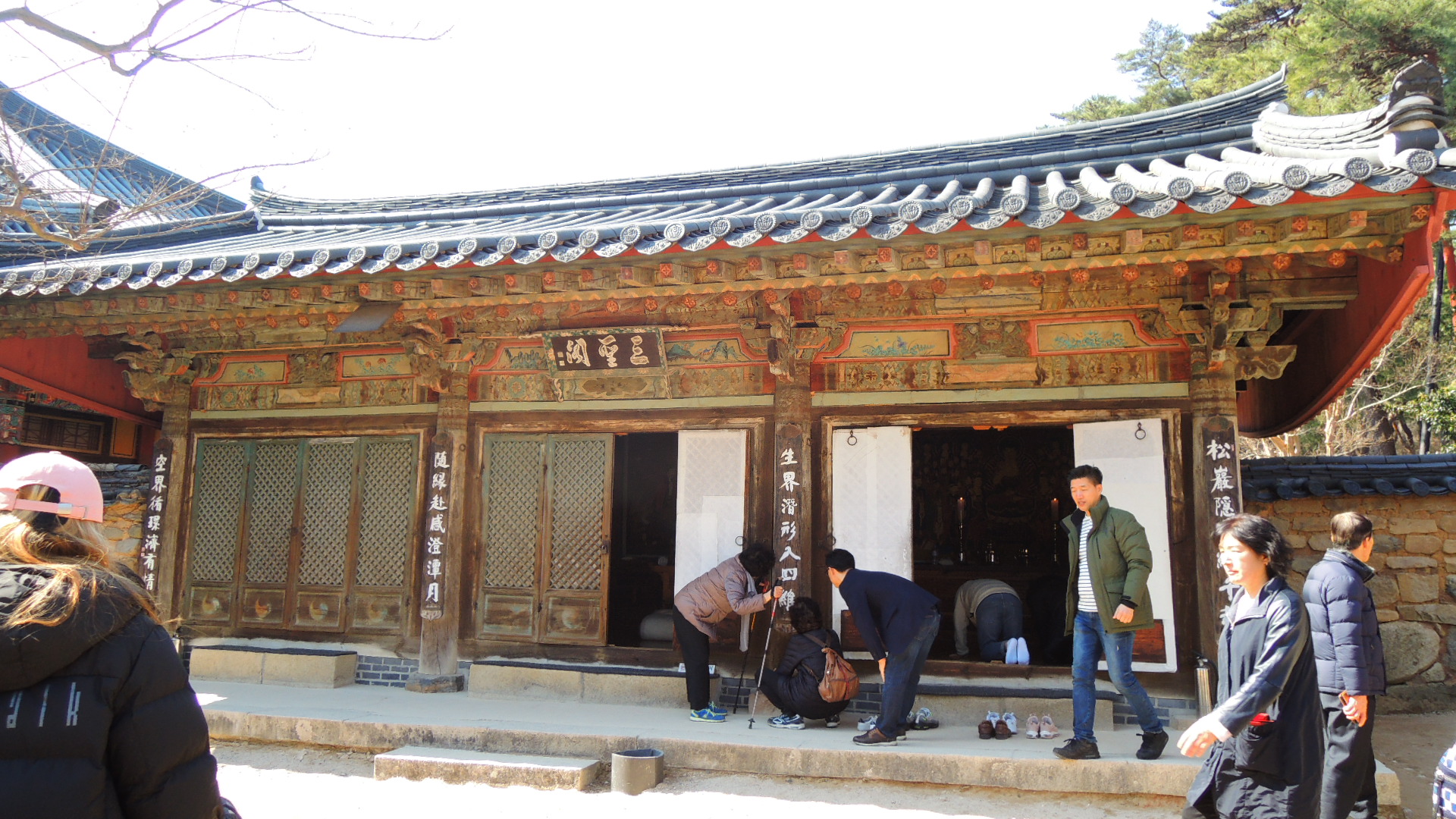

관음전(觀音殿)

경남유형문화재 제251호

관음전은 통도사의 전체 가람배치에서 중심축에 있으며, 대광명전, 용화전 등과 함께 중로전(中爐殿) 구역의 중심 전각이다. 임진왜란 당시 불탄 것을 사명대사(四溟大師)가 중건하였고 1780(정조 4) 용파당(龍坡堂) 도주대사(道周大師)가 지금의 모습으로 중창하였다. 건물 내부에는 관세음보살상을 모셨으며, 벽화로는 보타락가산(普陀洛伽山)에 있는 관음보살과 남순동자(南巡童子), 32응신(應身)을 상징하는 여러 형태의 관음상이 표현되어 있다. 관음전은 낙가전(洛迦殿), 원통전(圓通殿) 이라고도 하는데, 통도사 관음전도 1701년 이전에는 낙가보전(洛迦寶殿)으로 불렀다.

대웅전(大雄殿)

국보 제290호

대웅전은 상로전(上爐殿) 영역의 중심건물이자 통도사를 대표하는 목조 건물이다. 건물 뒤쪽에 자장율사(慈裝律師)가 가져온 부쳐님의 진신사리를 모신 금강계단(金剛戒壇)이 있어 내부에는 불상을 따로 봉안하지 않은 것으로 유명하다.

신라 선덕여왕 15년(646)에 처음 지은 후 수차례 중건과 중수를 거듭했으며, 지금의 건물은 임진왜란때 소실된 것을 인조 23년(1645)에 우운(友雲) 스님이 중건 했다고 한다. 대웅전은 두 개의 건물을 복합시킨 형태로 내부의 기둥 배열이 다른 건물과 다른 독특한 형태를 이르고 있다. 지붕은 정(丁)자형을 이루고 있어 앞면과 옆면이 모두 정면처럼 보인다. 대웅전에는 건물의 다양한 성격을 반영하듯 동쪽에는 대웅전(大雄殿), 서쪽은 대방광전(大方光殿), 남쪽에는 금강계단(金剛戒壇), 북쪽은 적멸보궁(寂滅寶宮)이라는 각각 다른 편액(扁額)이 걸려 있다. 특히 금강계단의 글씨는 흥선대원군의 친필로 유명하다.

통도사 금강계단(金剛戒壇)

국보 제290호

높이 300cm, 너비 990cm. 646년 자장율사가 당나라에서 부처님 전신사리를 모셔와 봉안한 곳입니다. 금강계단이라는 이름은 이곳에서 받은 계법이 금강(金剛)과 같이 단단하다는 뜻에서 비롯되었다.

금강게단은 승려가 되는 과정중 가장중요한 수계(受戒) 의식이 이루어지는 곳이다. 계단(戒壇) 가운데는 부처님의 진신사리를 모시기 위해 종 모양의 석조물을 마련 하였는데, 이는 부처님이 항상 계시는 것을 상징하는 것이다.

명부전(冥府殿)

경남유형문화재 제195호

명부전은 1369년(공민왕 18)에 처음 짓고, 1756년에 불탄 것을 1760년(영조36) 춘파대사(春波大師)가 다시 지었다. 1887년(고종 24) 화재가 발생하여 다음 해인 1888년 호성대사(虎惺大師)에 의해 중건 되었으나, “명부전중수기(冥府殿重修記)에 의하면 1891년이 되어서야 현재의 명부전이 완성 되었다고 전한다.

통도사의 여러 건물 중 조선시대 말기인 고종 년간에 지은 것으로 건축양식의 변화양상을 엿볼수 있는 건물이다. 법당 내부에는 지옥을 관장하는 지장보살상을 중심로 그 주위에 시왕도(十王圖)를 모셔 놓았다. 건물의 내, 외벽에는 수궁도(守宮圖)와 삼고초려도(三顧草盧圖)의 내용 등 조선 후기 유행한소설류의 내용을 표현한 다양한 벽화들이 그려져 있다.

구룡지(九龍池)

자장율사가 당나라에서 돌아와 통도사를 지을 때 그곳에는 구룡지라는 큰 못이 있었다. 이 못에 아홉 마리의 용이 살고 있었는데, 율사가 주문과 경을 읽으며 용들에게 이 못을 떠나 달라고 했지만 용들은 응하지 않았다. 율사가 종이에 ‘화(火)’자를 써서 하늘로 날리며 법장으로 못 물을 저으니 못 물이 끓어오르기 시작했다. 용 세 마리는 이미 죽었는데 그것을 집어던지니 부딪친 바위에 피가 묻어서 후세 사람들이 이를 용혈암이라 했다. 나머지 다섯 마리는 통도사 남서쪽에 있는 골짜기로 달아났으므로, 그곳을 오룡곡(五龍谷)이라 부른다. 마지막 눈 먼 용은 이 절을 수호할 것을 맹세하고 조그마한 못을 만들어 달라고 애원했다. 통도사 대웅전 바로옆의 연못이 그것이다. [출처]한국학중앙연구원 – 향토문화전자대전

응진전(應眞殿)

경남유형문화재 제196호

응진전은 1677년(숙종 3)에 지섬대사(智暹大師)가 창건하였다. 창건 이후의 기록은 없으나 내부에 봉안된 1775년의 “석가여래도”, 1926년에 “나한도” 등으로 미루어 보아 조선후기 이후 근대까지 수차례 불사가 이루어진 것으로 보인다. 건물 내부에는 매우 우수한 기법으로 섬세하게 조성된 석가여래좌상을 가운데 두고, 좌우에 미륵보살과 제화갈라보살을 봉안하였다. 건물 외벽에는 달마도와 나한도가, 내벽에는 아미타삼존도와 나한도, 백호도, 운룡도 등이 각각 그려져 있다.

승보박물관

1999년 4월 신축 개관한 통도사 성보박물관은 연건평1,295평의 대지에 지하1층, 지상 2층 건물이다. 통도사성보박물관은 도난이나 훼손등 위험 요인에 노출되어 있는 사찰의 전래 문화재을 안전하고 효율적인 보존과 전시및 이에 대한 체계적인 연구을 통하여 일반 대중에게 불교문화에 대한 올바른 이해를 도모하기 위한 취지에서 건립되었다. 특히 통도사 성보박물관은 현재 불교문화를 중심으로 우수한 4만 여점의 유물을 소장하고 있는 국내 최대 규모의 성보박물관으로 자랑하고 있다.

사자목 오층석탑

사자목(獅子目)에 자리한 오층석탑은 여기저기 흩어져 있던 부재들을 모아1991년에 복원한 석탑이다.

1층 탑신석은 발굴된 부재를 그대로 사용하여 복원하였고, 결실된 4,5층 옥개석 및 탑신석은 새로 제작하였다. 1층 탑신석 남면에 인왕상(仁王像) 2구를, 2층 탑신석 남면에는 안상(眼象)이 조각되어 있고 옥개받침은 모두 4단이다. 노출된 기단부의 사리공과 옥개석등으로 보아 나말여초에 제작된 것으로 보인다.