논산 돈암서원

돈암서원(遯巖書院)

(사적 제383호)

충남 논산시 연산면 임3길 26-14

돈암서원은 고정산 줄기가 이어지는 중간쯤에 위치하고 있다. 동쪽을 향해 앞으로 들판을 가로질러 연산천이 흐르고 뒤로는 고정산 줄기가 배산을 형성하는 배산임수 형태를 하고 있다. 전면 좌측에는 게룡산이 자리하며, 우측에는 대둔산을 끼고 있는 돈암서원은 1634년(인조 12)에 조선중기의 대표적인 유학자 사계(沙溪) 김장생(金長生)의 학문과 덕행을 추모하기 위해 세운 기호유학의 대표적인 서원이다.

서원은 예학의 종장인 사계 김종생 사후에 그의 제자들과 유림들이 창건 하였으며, 조선중기 이후 우리나라 예학의 산실이 되었다. 현종 원년(1660)에 사액을 받았으며, 고종 8년(1871)에 흥선 대원군이 전국 650여 개에 해당하는 서원들에 훼철령을 내려 47개만 남겼을 때에도 명맥을 유지한 서원이다.

서원이 창건 당시는 충남 논산시 연산면 하림리 숲말 산기슭으로 현재의 자리에서 1.5km 떨아진 곳에 돈암서원 옛터(舊地)가 있다. 경내배치는 전학후묘식으로 배치하였으나 전면에 위치한 강강이 중심축에 놓여있지 않고 약간 서쪽으로 비켜 직각 배치하고 있다. 전면 좌측에 강학공간인 응도당과 점면에 보이는 양성당, 그 뒤로 사당인 숭례사가 있다.

돈암서원 응도당(遯巖書院 凝道堂)

보물 제1569호

응도당은 유생들이 공부하던 장수강학(藏修講學)의 성격을 지닌 강당이다. 고종17년(880)에 서원이 현재의 위치의 위치로 옮겨졌을 때 엣터에 남아있던 것을 1971년에 이전하였다. 당시 양성당이 이미 강학의 기능을 하고 있었기 때문에 숲말에 있던 서원의 위치와는 다르게 사당과 직각으로 배치하였다.

응도당은 예를 실천하는 건축제도의 모델로 제시된 건축양식이기 때문에 돈암서원의 건물배치와 규모는 사게 김장생(金長生) 선생이 “의례” 와 “주자대전”에서 고증하여 강경 황산서원(현. 죽림서원)을 창건했던 법도를 이어 받았다고 한다. 처마의 암막새 기와에 “숭정육년계유이월일서원(崇禎六年癸酉二月日書院)이라고 새겨진 명문으로 보아 인조 11년(1633)에 건립되었음을 알 수있으며, 서원의 규모나 구조적 측면으로 보아 한국서원의 대표서원 다웅 면모를 지니고 있다.

*장수강학(藏修講學) : 유생들이 몸과 마음을 수양하는 것을 장수라 하고 스승 과

문답을 주고 받으며 공부하는 것을 강학이라함.

*.막새 : 암키와의 끝에 마무리하는 장식 _출처 : 돈암서원

돈암서원 정회당(遯巖書院 靜會堂)

“정회(정회)”는 유생들이 수행하는 방법 중 하나로 고요하게 몸소 실천하며 수행한다는 뜻으로 사계선생의 부친인 황강공께서 강학하던 건물이며, 대둔산자락의 고운사 터에서 1954년에 옯겨왔다. 정화당은 정면 4칸, 측면 2칸으로 후면열 가운데 2칸은 마루방을 두었다. 우물마루를 깔았다. _출쳐 : 돈암서원

돈암서원 양성당(遯巖書院 凝道堂)

사계김장생이 1602년 벼슬을 그만두고 강학을 하던 건물이다.

돈암서원 원정비(遯巖書院 院庭碑)

충청남도 문화재자료 제366호

돈암서원 원정비는 돈암서원의 역사를 기록한 비석이다. 원정비는 1669년(현종 10)에 돈암서원 양성당 앞에 세워졌으며, 연산돈암서원지비(連山遯巖書院之碑)라는 글이 새겨져 있다. 비석의 내용은 돈암서원을 세운 배경과 구조, 사계

김장생 부자의 성품과 학문적 업적에 대한 칭송으로 이루어져 있다. 김장생 부지는 주자학과 예학의 대가로서 벼슬을 멀리하고 고향에 내려와 학문연구에 매진 하였다. 비문은 송시열이 짓고 송준걸이 글씨를 썼으며, 앞면에 전서체로 된 제목은 김장생의 증손인 김만기가 썼다.

비석은 연꽃무늬가 새겨진 네모난 받침대 위에 대리석으로 비(碑)의 몸을 세우고 지붕 모양의 가첨석(加檐石)을 머릿돌로 올린 형태이다. 본래 돈암서원은 숲말에 있었는데 1880년(고종17)에 홍수로 물이차서 이곳으로 옮겨 왔기 때문에 비문에 비문의 내용과 현재의 건물 배치는 일치하지 않는다._출처 : 돈암서원

돈암서원 장판각(遯巖書院 藏板閣)

장판(장판)은 판을 간직하여 보관한다는 뜻으로, 이곳은 김장생과 김계휘, 김집 선생의 책판을 보관하고 있는 곳으로 정면 3칸, 측면 2칸으로 우물마루를 깔았다. 책판은 팔만대장경과 비슷한 모양으로 지역의 유생들이 ”사계전서(沙溪全書)를 완성한 뒤 지금의 위치에 건립한 것이다. “돈암서원지(遯巖書院誌) 장판각기(藏板閣記)에 따르면, 사계선생의 ”전서“ 와 ”유고“등의 판각을 모두 합하면 4,168판 이었는데, 4 년후인 병인년(1926) 봄에 돈암서원에 장판각을 짓고 합쳐 보관하였다고 한다.

현재는 1,841 판이 남아 보관되고 있다. 서원에서 간행한 책은 “사계전서” 51권 26책, “가례집람” 10권 6책, “경서변의” 7권 3책이다. 현재는 모든 책판이 보존되지 목한 아쉬움은 있지만, 지금의 책판으로도 우리나라 인쇄문화의 변화 과정을 연구하는 자료로서의 가치가 있다.

돈암서원 전사청(遯巖書院 典祀廳)

전사청은 양성당 동측면에 위치하고 있는 “ㄱ”자 평면의 건물로 제향과 관련되어 제향 때 제물 준비, 제관들이 일을 보는 건물이다. 이 건물은 홀처마 백골집 형태로 한쪽은 팔작지붕, 다른 한쪽은 맞배지붕으로 되어 있다.

내삼문(內三門)

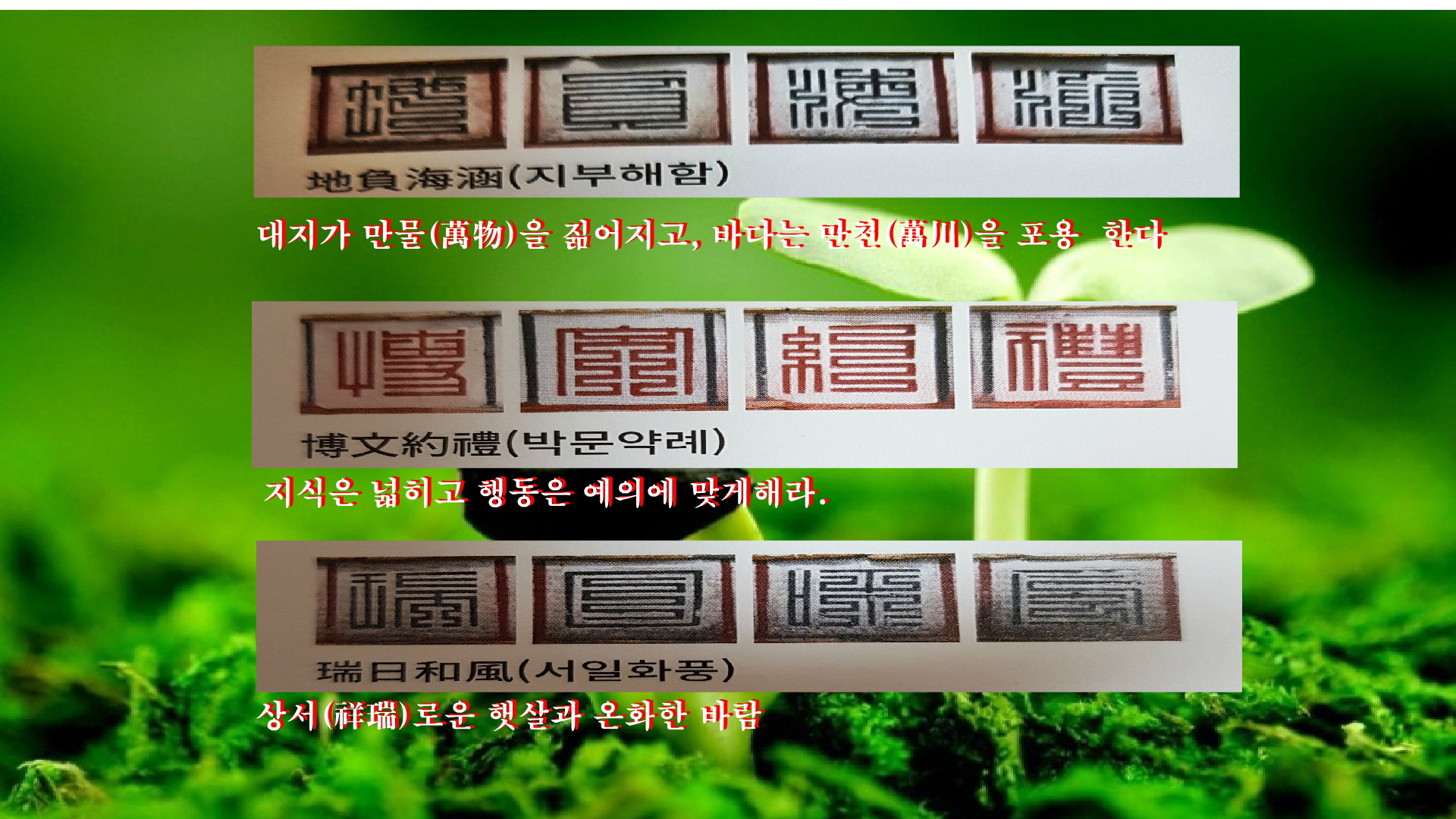

내삼문은 숭례사에 제향을 지내기 위해 출입하는 문으로 사당 앞의 어칸과 양 협칸을 별도로 하나씩 세우고 문과 문 사이에는 담장을 쳐져있다. 담장에는 지부해함, 박문약례, 서일화풍 등 김장생과 그의 후손들의 예학정신을 잘 보여주는 12개의 글자를 새겨놓았다.

돈암서원 숭례사(遯巖書院 崇禮祠)

‘예를 숭상하다’는 의미의 숭례사(崇禮祠)란 현판이 걸려있는 사당(祠堂)으로서, 군자가 덕을 닦고 학문을 이루는 것을 말한다.

사당 내부에는 주향(主享)인 사계(沙溪) 김장생(金長生), 신독재(愼獨齋) 김집(金集), 동춘당(同春堂) 송준길(宋浚吉), 우암(尤庵) 송시열(宋時烈)의 위패가 모셔져 있다. 이들 네 분은 모두 문묘에 종사하였기 때문에 돈암서원은 선정서원이기도 하다. 매년 음력 2월과 8월 중정일(中丁日)에 제사를 올리고 있다.

처마의 기와 명문에 쓰인, 숭정육년계유이월일서원(崇禎六年癸酉二月日書院)의 내용으로 보아 응도당과 같은 시기에 세워진 것으로 보인다._출처:돈암서원